来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/25 21:59:33

我是吴宓教授!

2009-11-29 03:50:54  1912年在北京所照,吴宓时年二十岁 我是吴宓教授一在知识就是罪恶的年月里,“反动学术权威”、“现行反革命”吴宓教授被下放到了四川梁平县劳动改造,在一次批斗中,他走得慢了,架他的人立时将他推倒,老教授摔断了腿。1974年,亲人到重庆西南师范探望生活不能自理的吴宓教授,屋子里没什么家具,床上的被褥单薄,布证、棉花票一样也没有,一件蓝布面的棉袄勉强能穿,上面有三十六处缝补。后来,吴宓教授一只眼睛失明了,腿上又有残疾,有人将他的书偷走,等他发工资了,送还一两本而索费几十元,又有两个人以一个六元钱的小闹钟“换”走了他手上的一只价值几百元的进口表,八十三岁的老人写信给也已年迈的妹妹,说他已经卧病在床,亲戚们赶到重庆北碚,接他回陕西泾阳老家,老教授所有的积蓄,是枕头下的七分硬币。在老家养病的一年里,每次吃饭,瞎眼断腿的老教授都要问:“还要请示吗?”最后,在极端困苦中,吴宓教授走到了生命的尽头,弥留之际,这位著名的老学者神志昏迷了,不断地低声喊叫:“我是吴宓教授,给我水喝!……给我饭吃,我是吴宓教授!……我是吴宓教授,给我开灯!……”二1921年,哈佛大学文学硕士吴宓学成归国,出任东南大学外文系教授,兼系主任,讲授西方文学和世界文学,1925年,母校国立清华大学聘请吴宓教授主持清华外文系,同时又请他出任清华大学国学研究院主任,意气风发的吴宓教授制定各种教学计划方案,又请来王国维、梁启超、陈寅恪和赵元任四位大师。

1912年在北京所照,吴宓时年二十岁 我是吴宓教授一在知识就是罪恶的年月里,“反动学术权威”、“现行反革命”吴宓教授被下放到了四川梁平县劳动改造,在一次批斗中,他走得慢了,架他的人立时将他推倒,老教授摔断了腿。1974年,亲人到重庆西南师范探望生活不能自理的吴宓教授,屋子里没什么家具,床上的被褥单薄,布证、棉花票一样也没有,一件蓝布面的棉袄勉强能穿,上面有三十六处缝补。后来,吴宓教授一只眼睛失明了,腿上又有残疾,有人将他的书偷走,等他发工资了,送还一两本而索费几十元,又有两个人以一个六元钱的小闹钟“换”走了他手上的一只价值几百元的进口表,八十三岁的老人写信给也已年迈的妹妹,说他已经卧病在床,亲戚们赶到重庆北碚,接他回陕西泾阳老家,老教授所有的积蓄,是枕头下的七分硬币。在老家养病的一年里,每次吃饭,瞎眼断腿的老教授都要问:“还要请示吗?”最后,在极端困苦中,吴宓教授走到了生命的尽头,弥留之际,这位著名的老学者神志昏迷了,不断地低声喊叫:“我是吴宓教授,给我水喝!……给我饭吃,我是吴宓教授!……我是吴宓教授,给我开灯!……”二1921年,哈佛大学文学硕士吴宓学成归国,出任东南大学外文系教授,兼系主任,讲授西方文学和世界文学,1925年,母校国立清华大学聘请吴宓教授主持清华外文系,同时又请他出任清华大学国学研究院主任,意气风发的吴宓教授制定各种教学计划方案,又请来王国维、梁启超、陈寅恪和赵元任四位大师。  吴宓在清华办公之所——工字厅藤影荷声之馆

吴宓在清华办公之所——工字厅藤影荷声之馆  1931年,吴宓在巴黎时所照影像 吴宓教授主持工作、编辑杂志、教书育人,启迪培养了无数学子,多少年以后,卓然成家的后学们回想起吴宓教授,都是三十年代清华园内时的印象——身体康强,精神健旺、西装革履,气宇轩昂,说话敏捷而常带微笑。

1931年,吴宓在巴黎时所照影像 吴宓教授主持工作、编辑杂志、教书育人,启迪培养了无数学子,多少年以后,卓然成家的后学们回想起吴宓教授,都是三十年代清华园内时的印象——身体康强,精神健旺、西装革履,气宇轩昂,说话敏捷而常带微笑。  中国最好的大学——国力西南联合大学 兵荒马乱、炮火连天中,西南联大学生赵瑞蕻毕业了,他请老师在他的《丁尼生诗集》上写几句话,作为留别永生的纪念,吴宓教授笑着说好,用红墨水的自来水笔摘录了马修阿诺德的名著《文化与无政府状态》中的几段名言:“The pursuit of perfection,then is the pursuit of sweetness and light.”对完美的追求就是对甜蜜和光明的追求。“ Culture looks beyond machinery, culture hates hatred; culture has one great passion,the passion of sweetness and light.It has one ever yet greater!——the passion for making then preail.”文化所能望见的毕机械深远得多,文化憎恶仇恨;文化具备一种伟大的热情,这就是甜蜜和光明的热情。它甚至还有更伟大的热情!——使甜蜜和光明在世上盛行。“We must work for sweetness and light.”我们必须为甜蜜和光明而工作。几十年后,也成了著名教授的赵瑞蕻在一期杂志上猛然看到他的老师,正直热情、光明磊落、天真执着的吴宓教授最后的照相,须眉全白,顶上几根细发,神情忧郁,衰颓得很,回想起当年跟老师读书学习的情景,八十二岁的赵瑞蕻不禁热泪盈眶。

中国最好的大学——国力西南联合大学 兵荒马乱、炮火连天中,西南联大学生赵瑞蕻毕业了,他请老师在他的《丁尼生诗集》上写几句话,作为留别永生的纪念,吴宓教授笑着说好,用红墨水的自来水笔摘录了马修阿诺德的名著《文化与无政府状态》中的几段名言:“The pursuit of perfection,then is the pursuit of sweetness and light.”对完美的追求就是对甜蜜和光明的追求。“ Culture looks beyond machinery, culture hates hatred; culture has one great passion,the passion of sweetness and light.It has one ever yet greater!——the passion for making then preail.”文化所能望见的毕机械深远得多,文化憎恶仇恨;文化具备一种伟大的热情,这就是甜蜜和光明的热情。它甚至还有更伟大的热情!——使甜蜜和光明在世上盛行。“We must work for sweetness and light.”我们必须为甜蜜和光明而工作。几十年后,也成了著名教授的赵瑞蕻在一期杂志上猛然看到他的老师,正直热情、光明磊落、天真执着的吴宓教授最后的照相,须眉全白,顶上几根细发,神情忧郁,衰颓得很,回想起当年跟老师读书学习的情景,八十二岁的赵瑞蕻不禁热泪盈眶。  吴宓最后的照相 “谁能想像得到在解放了的祖国大地上,在史无前例的十年浩劫中,一个那么爱国、那么热诚率真、正直不阿的学者、诗人和教育家,竟遭受如此灾难,如此摧残,如此侮辱!”一生追求“甜蜜与光明”的吴宓教授在他深深眷恋着的国家里,终于被愚昧、奸诈、恶毒扼杀在一片黑暗之中,赵瑞蕻用一百多年前左拉的名言:“我控诉!”来为吴宓教授招魂。“我是吴宓教授,给我开灯!”三二十六的吴雨僧在日记里写道:“宓每念国家危亡荼苦情形,神魂俱碎,非自己每日有所作为,则心不安。”解放前夕,先后有国外数家名牌大学延聘吴宓教授前去任教,他都毅然回绝,他说:“我是炎黄子孙,我的事业就要植根于祖国的土地。”油尽灯枯的1977年,吴宓教授身体略略有些恢复,有一次和家人闲谈,说到有的学校还没有开英语课,吴宓教授着急的问:“那为什么?”人们告诉他说:“因为没有外语教师。”“他们为什么不来请我?我还可以讲课……”吴宓教授逝世后,人们将他的骨灰安葬在故乡嵯峨山下,坟前墓碑上刻写着挽联:宏道初读,清华卒业,欧美远游,树人育英,呕心沥血八十载;未名湖畔,峨嵋山阳,滇池流处,栽培桃李,万紫千红遍中国。

吴宓最后的照相 “谁能想像得到在解放了的祖国大地上,在史无前例的十年浩劫中,一个那么爱国、那么热诚率真、正直不阿的学者、诗人和教育家,竟遭受如此灾难,如此摧残,如此侮辱!”一生追求“甜蜜与光明”的吴宓教授在他深深眷恋着的国家里,终于被愚昧、奸诈、恶毒扼杀在一片黑暗之中,赵瑞蕻用一百多年前左拉的名言:“我控诉!”来为吴宓教授招魂。“我是吴宓教授,给我开灯!”三二十六的吴雨僧在日记里写道:“宓每念国家危亡荼苦情形,神魂俱碎,非自己每日有所作为,则心不安。”解放前夕,先后有国外数家名牌大学延聘吴宓教授前去任教,他都毅然回绝,他说:“我是炎黄子孙,我的事业就要植根于祖国的土地。”油尽灯枯的1977年,吴宓教授身体略略有些恢复,有一次和家人闲谈,说到有的学校还没有开英语课,吴宓教授着急的问:“那为什么?”人们告诉他说:“因为没有外语教师。”“他们为什么不来请我?我还可以讲课……”吴宓教授逝世后,人们将他的骨灰安葬在故乡嵯峨山下,坟前墓碑上刻写着挽联:宏道初读,清华卒业,欧美远游,树人育英,呕心沥血八十载;未名湖畔,峨嵋山阳,滇池流处,栽培桃李,万紫千红遍中国。  吴宓在西南联大的师生合影 是的,八十载的呕心沥血换来了遍布中国的万紫千红,吕叔湘、向达、浦江清、贺麟、沈有鼎、曹禺、季羡林、钱钟书、李建吾、王岷源、郑朝宗、王佐良、张君川、田德望、周珏良、杨周翰、许国璋,穆旦、李赋宁、赵瑞蕻、张骏祥、袁可嘉、金隄、杜运燮、何兆武、唐振常……都是吴宓教授的弟子。

吴宓在西南联大的师生合影 是的,八十载的呕心沥血换来了遍布中国的万紫千红,吕叔湘、向达、浦江清、贺麟、沈有鼎、曹禺、季羡林、钱钟书、李建吾、王岷源、郑朝宗、王佐良、张君川、田德望、周珏良、杨周翰、许国璋,穆旦、李赋宁、赵瑞蕻、张骏祥、袁可嘉、金隄、杜运燮、何兆武、唐振常……都是吴宓教授的弟子。  《文学与人生》,清华大学出版社1993年8月出版 1992年,八十二岁王岷源先生面壁而坐几个月,用放大镜逐字逐句识读翻译;七十五岁的李赋宁先生校看全文;八十三岁的钱钟书先生不顾右手中指痉挛题写书名;八十二岁的周辅成先生在酷暑中挥汗急书,写出解读论文;他们老师吴宓教授早年的讲稿《文学和人生》就这样出版了。学生们以这样的方式表达对恩师的怀念与感激。某某兄:据赵瑞蕻先生解说,马修阿诺德那句名言中“甜蜜与光明”出自于国英国作家斯威夫特(Swift)的《书籍之战》(The Battle nf the Books),说的是有图书馆一个角落里飞进一只蜜蜂,不幸掉在蜘蛛网里,可怜的蜜蜂拚命挣扎,逃不出去,又要保卫自己,于是跟蜘蛛辩论争吵起来,只好请古希腊哲人智者伊索作评判。伊索说:“蜘蛛会结网,技术固然高超,所用的材料的确也是他自己的,但他肚子里吐出来的除了污垢外,没有别的货色。最后制造出来的只是在墙角屋边陷害昆虫的尘网罢了。但是,蜜蜂飞遍大自然每个角落,撷取精华,来酿蜜制蜡,为人类带来了两样最宝贵的东西——甜蜜与光明。蜜蜂的勤劳是值得我们学习的,它对人类的奉献尤其值得我们称赞。”最后,蜜蜂胜利了。不过这所谓的胜利,或许只在童话寓言里有,现实之中,蜜蜂何尝是蜘蛛的对手?!纵使后来平反昭雪,可毕竟挽回不了蜜蜂的生命,吴宓曾有言:“前会古人,高瞻未来,都应有一根本精神:只要祖国前途光芒万丈,但求中华民族振兴,登斯民于衽席,则我辈子孙皆可享其福泽,也就是我辈个人之前途。”为此,吴宓甘愿“纵使肝脑涂地,也愿肝涂于祖国土地上,死于同胞之手。”嘿,吴宓倒还真如此凄惨的亡在贵国,死于同胞之手,呜呼!郁达夫在《敬悼许地山先生》中有言:“死后的千言万语,总不及生前的一杯咖啡来得实际。”,区区深以为然,甚至还可以说一句,不知道呵护“蜜蜂”的民族是丑陋的,若是把责任都推给时代或一两个人物,更是卑劣的。世人知道吴宓,多半皆因《学衡》,由吴宓主编的《学衡》于一九二二年一月在南京出了第一期,宗旨为:“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职。”,适时新文化运动已是如火如荼之势,而《学衡》正是以抨击新文化运动而登场的,当年的二月九日,署名“风声”的作者在《晨报副刊》发表了《估<学衡>》一文,历数第一期《学衡》的各种缺失,本来当时文坛笔战极多,这样的文章或者也可能悄无声息地埋没,可所谓的“风声“,竟是鲁迅,你我都知道的原因,大先生后来神圣了,他所批判的自然堕入深渊,《学衡》连带着吴宓因被这一估而出名了。多少年之后,心智初开的人回首检讨,才发现《学衡》并非一无是处,相反,其价值或不可估量,五四初期,新文化大家极力倡导“文学改良”,号召“打倒孔家店”,如此种种,都无可厚非,狂澜即倒,不破不立,可很多著名人物也提出过诸多今天我们看来是不可理喻的主张,就弟记忆所及,钱玄同提出过废除汉字,俞平伯曾号召禁止阴历等等,其实何尝可能立时全面清除一个旧而凭空造出一个新来?!新文化运动的领袖陈胡诸公在当时也有检讨和反思,只是作为革命者,他们不可能于此大书特书四方昭告而已。以《学衡》杂志的学衡派初登场时就反对进化论“新必胜于旧,现在必胜于过去”的观点,他们认为人文科学与自然科学不同,不能完全以进化论为依据,吴宓有言:“过去与未来为一不可分割的完整结构,举凡典章文物,理论学术,莫不须就传统所有者层层改变,递嬗衍生,若不知旧物,则决不能言新。何况历史、文学、艺术等人事之学,与物质科学不同,后者循直线以进,愈久愈详,愈晚出愈精妙;而前者或系于社会之实境,或由于个人之天才,虽并无不断进化之理,然后来者不必居上,晚出者不必胜前。”“新文化运动者反对中国旧传统,但他们在攻击固有文化时,却将其中所含之普遍性文化规范一并打倒,徒然损害了人类的基本美德与高贵情操。”“今欲造成中国之新文化,自当兼取中西文明之精华而熔铸之、贯通之。”因此,学衡派不可能认同新文化激进派的“破旧立新”,也不赞同自由派的“弃旧图新”,他们所倡导的是“存旧立新”与“推陈出新”。因为批判了新文化,吴宓早有预想:“不同意一些提倡新文化运动者之武断主张,竟把对新文化运动提出建议和补充者也视为反对者和不爱国,”贵国人士向来少智妄信,又自古非此即彼的旗帜鲜明,自然群起而大肆讨伐,这不足奇怪。至于鲁迅那“一估”,弟也要略略说明一下,大先生旧学功底是极深厚的,早年私塾里痛下过苦功,后来又跟章太炎修习小学,在国故之学上比斗,学衡派那些留洋生自然不是对手,《学衡》第一期上的文章,确实多有错失,然而,凭这些错失而判定《学衡》一无是处,则是自欺欺人了,《估<学衡>》中有言:“以上不过随手拾来的事(指《学衡》第一期上的差错),毛举起来,更是费笔费墨费时费力,犯不上,中止了。因此诸公的说理,便没有指正的必要,文且未亨,理将安托,穷乡僻壤的中学生的成绩,恐怕也不至于此了。”这为典型的“攻其一点不及其余”手法,我兄须大明辨也!在《学衡》刊布文章者,除吴宓、胡先骕、梅光迪之外,还有王国维、陈寅恪、汤用彤、柳诒徵等,这些人物的说理若还不及中学生,则民国时贵国的中学生也太厉害了,一笑!另外,吴宓在《学衡》上介绍的学说,弟以为有些至今值得你我研读学习,如白璧德新人文主义学说,我兄一定知道白璧德最著名的中国门徒是梁实秋,而吴宓也是白壁德的弟子,介绍白壁德的学说也比梁早,白璧德为美国哈佛一代名师,其认为16世纪以来,培根创始的科学主义发展为视人为物、泯没人性、急功近利的功利主义;18世纪卢梭提倡的泛情主义演变为放纵不羁的浪漫主义和不加选择的人道主义。这两种倾向蔓延扩张,使人类越来越失去自制能力和精神中心,只能追求物质而无暇顾及内心道德修养。这不是就在说现今之世的芸芸众生么?!白璧德将人生境界分为神性、人性、兽性三等,神性高不可攀,兽性放纵本能,沉溺于物欲,人性则是每一个人经过努力都可以达到的,但若放弃教育和规范.听任人性就会沦为兽性。因此最重要的是用“一切时代共通的智慧”来丰富自己,鼓舞向善的意志而对自我进行“克制”,以便从一个“较低的自我”达到一个“较高的自我,以保持并提高人性。这不是现今垮掉的一代走出迷茫傍徨的一剂良方么?!由此,我想我兄当能大致了解《学衡》,也更了解吴宓教授了吧?现在是新的千年了,我们的周围好多教授,往往是社会的恶心,而之前,教授是社会的良心,对于吴宓而言,教授不是什么职称,也不是一种荣誉,而是他活着的理由,更是他人格与尊严的标记!吴宓又是诗人,其生前最著名的著作是为《吴宓诗集》,他一生身体力行并一再教导学生:“凡为真诗人,必皆有悲天悯人之心,利世济物之志,爱国恤民之意。……故诗人者,真能爱国忧民,则寄友咏物诗中,且可自抒其怀抱。”“富于想像力和同情心,善能设身处地,……于是其人能忠恕,且能为无私的奉献。”很多评论家看来,吴宓的诗并不出众,然而,可谁又能说他不是真诗人呢?!当然,吴宓并非完人,据说他有时候冲动暴躁,又固执倔强,因此就可以因此舍弃尊敬与感激?至于人们最为传诵的吴宓之爱恋及私生活,弟则觉得没什么好说,自《吴宓日记》出版以后,许多读者尤津津乐道,吴宓从不惮于谈论个人的私生活,也不在意他人朗诵“吴宓苦爱毛彦文,三洲人士共知闻。”他曾有文章交林语堂《宇宙风》发表,林知道此文一发,“城中刻薄鬼,乡下闲谈婆闻之,自必如拾至宝,搬嘴弄舌诟踿谇之以为乐”何曾想,几十年过去,城中刻薄鬼,乡下闲谈婆倒倒比当日更多了,也算有意思的事。吴宓晚年孤独落寞,他自己早有预料,曾作诗自道:“世弃方知真理贵,情多独叹此生休。”然而,君不见易卜生有云:“世界上最强有力的就是那个最孤独的人。”朱衣2009年12月

《文学与人生》,清华大学出版社1993年8月出版 1992年,八十二岁王岷源先生面壁而坐几个月,用放大镜逐字逐句识读翻译;七十五岁的李赋宁先生校看全文;八十三岁的钱钟书先生不顾右手中指痉挛题写书名;八十二岁的周辅成先生在酷暑中挥汗急书,写出解读论文;他们老师吴宓教授早年的讲稿《文学和人生》就这样出版了。学生们以这样的方式表达对恩师的怀念与感激。某某兄:据赵瑞蕻先生解说,马修阿诺德那句名言中“甜蜜与光明”出自于国英国作家斯威夫特(Swift)的《书籍之战》(The Battle nf the Books),说的是有图书馆一个角落里飞进一只蜜蜂,不幸掉在蜘蛛网里,可怜的蜜蜂拚命挣扎,逃不出去,又要保卫自己,于是跟蜘蛛辩论争吵起来,只好请古希腊哲人智者伊索作评判。伊索说:“蜘蛛会结网,技术固然高超,所用的材料的确也是他自己的,但他肚子里吐出来的除了污垢外,没有别的货色。最后制造出来的只是在墙角屋边陷害昆虫的尘网罢了。但是,蜜蜂飞遍大自然每个角落,撷取精华,来酿蜜制蜡,为人类带来了两样最宝贵的东西——甜蜜与光明。蜜蜂的勤劳是值得我们学习的,它对人类的奉献尤其值得我们称赞。”最后,蜜蜂胜利了。不过这所谓的胜利,或许只在童话寓言里有,现实之中,蜜蜂何尝是蜘蛛的对手?!纵使后来平反昭雪,可毕竟挽回不了蜜蜂的生命,吴宓曾有言:“前会古人,高瞻未来,都应有一根本精神:只要祖国前途光芒万丈,但求中华民族振兴,登斯民于衽席,则我辈子孙皆可享其福泽,也就是我辈个人之前途。”为此,吴宓甘愿“纵使肝脑涂地,也愿肝涂于祖国土地上,死于同胞之手。”嘿,吴宓倒还真如此凄惨的亡在贵国,死于同胞之手,呜呼!郁达夫在《敬悼许地山先生》中有言:“死后的千言万语,总不及生前的一杯咖啡来得实际。”,区区深以为然,甚至还可以说一句,不知道呵护“蜜蜂”的民族是丑陋的,若是把责任都推给时代或一两个人物,更是卑劣的。世人知道吴宓,多半皆因《学衡》,由吴宓主编的《学衡》于一九二二年一月在南京出了第一期,宗旨为:“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职。”,适时新文化运动已是如火如荼之势,而《学衡》正是以抨击新文化运动而登场的,当年的二月九日,署名“风声”的作者在《晨报副刊》发表了《估<学衡>》一文,历数第一期《学衡》的各种缺失,本来当时文坛笔战极多,这样的文章或者也可能悄无声息地埋没,可所谓的“风声“,竟是鲁迅,你我都知道的原因,大先生后来神圣了,他所批判的自然堕入深渊,《学衡》连带着吴宓因被这一估而出名了。多少年之后,心智初开的人回首检讨,才发现《学衡》并非一无是处,相反,其价值或不可估量,五四初期,新文化大家极力倡导“文学改良”,号召“打倒孔家店”,如此种种,都无可厚非,狂澜即倒,不破不立,可很多著名人物也提出过诸多今天我们看来是不可理喻的主张,就弟记忆所及,钱玄同提出过废除汉字,俞平伯曾号召禁止阴历等等,其实何尝可能立时全面清除一个旧而凭空造出一个新来?!新文化运动的领袖陈胡诸公在当时也有检讨和反思,只是作为革命者,他们不可能于此大书特书四方昭告而已。以《学衡》杂志的学衡派初登场时就反对进化论“新必胜于旧,现在必胜于过去”的观点,他们认为人文科学与自然科学不同,不能完全以进化论为依据,吴宓有言:“过去与未来为一不可分割的完整结构,举凡典章文物,理论学术,莫不须就传统所有者层层改变,递嬗衍生,若不知旧物,则决不能言新。何况历史、文学、艺术等人事之学,与物质科学不同,后者循直线以进,愈久愈详,愈晚出愈精妙;而前者或系于社会之实境,或由于个人之天才,虽并无不断进化之理,然后来者不必居上,晚出者不必胜前。”“新文化运动者反对中国旧传统,但他们在攻击固有文化时,却将其中所含之普遍性文化规范一并打倒,徒然损害了人类的基本美德与高贵情操。”“今欲造成中国之新文化,自当兼取中西文明之精华而熔铸之、贯通之。”因此,学衡派不可能认同新文化激进派的“破旧立新”,也不赞同自由派的“弃旧图新”,他们所倡导的是“存旧立新”与“推陈出新”。因为批判了新文化,吴宓早有预想:“不同意一些提倡新文化运动者之武断主张,竟把对新文化运动提出建议和补充者也视为反对者和不爱国,”贵国人士向来少智妄信,又自古非此即彼的旗帜鲜明,自然群起而大肆讨伐,这不足奇怪。至于鲁迅那“一估”,弟也要略略说明一下,大先生旧学功底是极深厚的,早年私塾里痛下过苦功,后来又跟章太炎修习小学,在国故之学上比斗,学衡派那些留洋生自然不是对手,《学衡》第一期上的文章,确实多有错失,然而,凭这些错失而判定《学衡》一无是处,则是自欺欺人了,《估<学衡>》中有言:“以上不过随手拾来的事(指《学衡》第一期上的差错),毛举起来,更是费笔费墨费时费力,犯不上,中止了。因此诸公的说理,便没有指正的必要,文且未亨,理将安托,穷乡僻壤的中学生的成绩,恐怕也不至于此了。”这为典型的“攻其一点不及其余”手法,我兄须大明辨也!在《学衡》刊布文章者,除吴宓、胡先骕、梅光迪之外,还有王国维、陈寅恪、汤用彤、柳诒徵等,这些人物的说理若还不及中学生,则民国时贵国的中学生也太厉害了,一笑!另外,吴宓在《学衡》上介绍的学说,弟以为有些至今值得你我研读学习,如白璧德新人文主义学说,我兄一定知道白璧德最著名的中国门徒是梁实秋,而吴宓也是白壁德的弟子,介绍白壁德的学说也比梁早,白璧德为美国哈佛一代名师,其认为16世纪以来,培根创始的科学主义发展为视人为物、泯没人性、急功近利的功利主义;18世纪卢梭提倡的泛情主义演变为放纵不羁的浪漫主义和不加选择的人道主义。这两种倾向蔓延扩张,使人类越来越失去自制能力和精神中心,只能追求物质而无暇顾及内心道德修养。这不是就在说现今之世的芸芸众生么?!白璧德将人生境界分为神性、人性、兽性三等,神性高不可攀,兽性放纵本能,沉溺于物欲,人性则是每一个人经过努力都可以达到的,但若放弃教育和规范.听任人性就会沦为兽性。因此最重要的是用“一切时代共通的智慧”来丰富自己,鼓舞向善的意志而对自我进行“克制”,以便从一个“较低的自我”达到一个“较高的自我,以保持并提高人性。这不是现今垮掉的一代走出迷茫傍徨的一剂良方么?!由此,我想我兄当能大致了解《学衡》,也更了解吴宓教授了吧?现在是新的千年了,我们的周围好多教授,往往是社会的恶心,而之前,教授是社会的良心,对于吴宓而言,教授不是什么职称,也不是一种荣誉,而是他活着的理由,更是他人格与尊严的标记!吴宓又是诗人,其生前最著名的著作是为《吴宓诗集》,他一生身体力行并一再教导学生:“凡为真诗人,必皆有悲天悯人之心,利世济物之志,爱国恤民之意。……故诗人者,真能爱国忧民,则寄友咏物诗中,且可自抒其怀抱。”“富于想像力和同情心,善能设身处地,……于是其人能忠恕,且能为无私的奉献。”很多评论家看来,吴宓的诗并不出众,然而,可谁又能说他不是真诗人呢?!当然,吴宓并非完人,据说他有时候冲动暴躁,又固执倔强,因此就可以因此舍弃尊敬与感激?至于人们最为传诵的吴宓之爱恋及私生活,弟则觉得没什么好说,自《吴宓日记》出版以后,许多读者尤津津乐道,吴宓从不惮于谈论个人的私生活,也不在意他人朗诵“吴宓苦爱毛彦文,三洲人士共知闻。”他曾有文章交林语堂《宇宙风》发表,林知道此文一发,“城中刻薄鬼,乡下闲谈婆闻之,自必如拾至宝,搬嘴弄舌诟踿谇之以为乐”何曾想,几十年过去,城中刻薄鬼,乡下闲谈婆倒倒比当日更多了,也算有意思的事。吴宓晚年孤独落寞,他自己早有预料,曾作诗自道:“世弃方知真理贵,情多独叹此生休。”然而,君不见易卜生有云:“世界上最强有力的就是那个最孤独的人。”朱衣2009年12月  《吴宓诗集》,商务印书馆民国二十四年初版

《吴宓诗集》,商务印书馆民国二十四年初版  《吴宓诗集》书影之一

《吴宓诗集》书影之一  《吴宓诗集》书影之二

《吴宓诗集》书影之二  《吴宓诗集》书影之三 弟六七年年在一家书店里第一见到初版的《吴宓诗集》,当时限于财力,到底没有买,后来见到,也不知道因为什么原因而没有买,今年又在北京看到这本,嫌书品差,还是没有买,现在想来,多少有些遗憾,商务新出的,则是没有兴趣买,平时常翻的是以下这本是也。

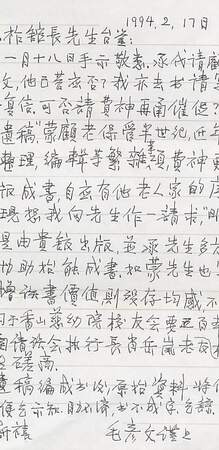

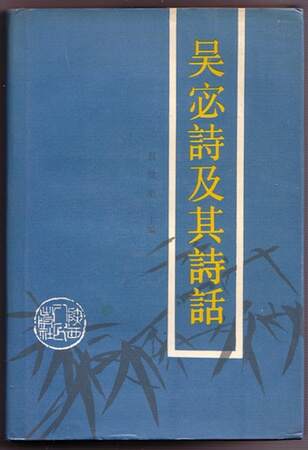

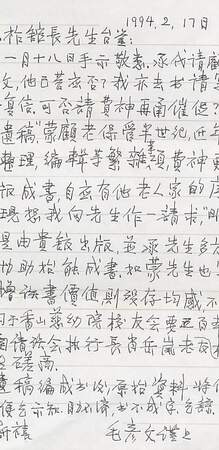

《吴宓诗集》书影之三 弟六七年年在一家书店里第一见到初版的《吴宓诗集》,当时限于财力,到底没有买,后来见到,也不知道因为什么原因而没有买,今年又在北京看到这本,嫌书品差,还是没有买,现在想来,多少有些遗憾,商务新出的,则是没有兴趣买,平时常翻的是以下这本是也。  《吴宓诗及其诗话》,陕西人民出版社1992年初版 至于最末所附之手札,为毛彦文先生96岁时亲笔所书,或是此信唯一亮点,难得一见之真迹,不知我兄是否当时就震惊了,哈哈,又及。

《吴宓诗及其诗话》,陕西人民出版社1992年初版 至于最末所附之手札,为毛彦文先生96岁时亲笔所书,或是此信唯一亮点,难得一见之真迹,不知我兄是否当时就震惊了,哈哈,又及。

1912年在北京所照,吴宓时年二十岁 我是吴宓教授一在知识就是罪恶的年月里,“反动学术权威”、“现行反革命”吴宓教授被下放到了四川梁平县劳动改造,在一次批斗中,他走得慢了,架他的人立时将他推倒,老教授摔断了腿。1974年,亲人到重庆西南师范探望生活不能自理的吴宓教授,屋子里没什么家具,床上的被褥单薄,布证、棉花票一样也没有,一件蓝布面的棉袄勉强能穿,上面有三十六处缝补。后来,吴宓教授一只眼睛失明了,腿上又有残疾,有人将他的书偷走,等他发工资了,送还一两本而索费几十元,又有两个人以一个六元钱的小闹钟“换”走了他手上的一只价值几百元的进口表,八十三岁的老人写信给也已年迈的妹妹,说他已经卧病在床,亲戚们赶到重庆北碚,接他回陕西泾阳老家,老教授所有的积蓄,是枕头下的七分硬币。在老家养病的一年里,每次吃饭,瞎眼断腿的老教授都要问:“还要请示吗?”最后,在极端困苦中,吴宓教授走到了生命的尽头,弥留之际,这位著名的老学者神志昏迷了,不断地低声喊叫:“我是吴宓教授,给我水喝!……给我饭吃,我是吴宓教授!……我是吴宓教授,给我开灯!……”二1921年,哈佛大学文学硕士吴宓学成归国,出任东南大学外文系教授,兼系主任,讲授西方文学和世界文学,1925年,母校国立清华大学聘请吴宓教授主持清华外文系,同时又请他出任清华大学国学研究院主任,意气风发的吴宓教授制定各种教学计划方案,又请来王国维、梁启超、陈寅恪和赵元任四位大师。

吴宓在清华办公之所——工字厅藤影荷声之馆

1931年,吴宓在巴黎时所照影像 吴宓教授主持工作、编辑杂志、教书育人,启迪培养了无数学子,多少年以后,卓然成家的后学们回想起吴宓教授,都是三十年代清华园内时的印象——身体康强,精神健旺、西装革履,气宇轩昂,说话敏捷而常带微笑。

中国最好的大学——国力西南联合大学 兵荒马乱、炮火连天中,西南联大学生赵瑞蕻毕业了,他请老师在他的《丁尼生诗集》上写几句话,作为留别永生的纪念,吴宓教授笑着说好,用红墨水的自来水笔摘录了马修阿诺德的名著《文化与无政府状态》中的几段名言:“The pursuit of perfection,then is the pursuit of sweetness and light.”对完美的追求就是对甜蜜和光明的追求。“ Culture looks beyond machinery, culture hates hatred; culture has one great passion,the passion of sweetness and light.It has one ever yet greater!——the passion for making then preail.”文化所能望见的毕机械深远得多,文化憎恶仇恨;文化具备一种伟大的热情,这就是甜蜜和光明的热情。它甚至还有更伟大的热情!——使甜蜜和光明在世上盛行。“We must work for sweetness and light.”我们必须为甜蜜和光明而工作。几十年后,也成了著名教授的赵瑞蕻在一期杂志上猛然看到他的老师,正直热情、光明磊落、天真执着的吴宓教授最后的照相,须眉全白,顶上几根细发,神情忧郁,衰颓得很,回想起当年跟老师读书学习的情景,八十二岁的赵瑞蕻不禁热泪盈眶。

吴宓最后的照相 “谁能想像得到在解放了的祖国大地上,在史无前例的十年浩劫中,一个那么爱国、那么热诚率真、正直不阿的学者、诗人和教育家,竟遭受如此灾难,如此摧残,如此侮辱!”一生追求“甜蜜与光明”的吴宓教授在他深深眷恋着的国家里,终于被愚昧、奸诈、恶毒扼杀在一片黑暗之中,赵瑞蕻用一百多年前左拉的名言:“我控诉!”来为吴宓教授招魂。“我是吴宓教授,给我开灯!”三二十六的吴雨僧在日记里写道:“宓每念国家危亡荼苦情形,神魂俱碎,非自己每日有所作为,则心不安。”解放前夕,先后有国外数家名牌大学延聘吴宓教授前去任教,他都毅然回绝,他说:“我是炎黄子孙,我的事业就要植根于祖国的土地。”油尽灯枯的1977年,吴宓教授身体略略有些恢复,有一次和家人闲谈,说到有的学校还没有开英语课,吴宓教授着急的问:“那为什么?”人们告诉他说:“因为没有外语教师。”“他们为什么不来请我?我还可以讲课……”吴宓教授逝世后,人们将他的骨灰安葬在故乡嵯峨山下,坟前墓碑上刻写着挽联:宏道初读,清华卒业,欧美远游,树人育英,呕心沥血八十载;未名湖畔,峨嵋山阳,滇池流处,栽培桃李,万紫千红遍中国。

吴宓在西南联大的师生合影 是的,八十载的呕心沥血换来了遍布中国的万紫千红,吕叔湘、向达、浦江清、贺麟、沈有鼎、曹禺、季羡林、钱钟书、李建吾、王岷源、郑朝宗、王佐良、张君川、田德望、周珏良、杨周翰、许国璋,穆旦、李赋宁、赵瑞蕻、张骏祥、袁可嘉、金隄、杜运燮、何兆武、唐振常……都是吴宓教授的弟子。

《文学与人生》,清华大学出版社1993年8月出版 1992年,八十二岁王岷源先生面壁而坐几个月,用放大镜逐字逐句识读翻译;七十五岁的李赋宁先生校看全文;八十三岁的钱钟书先生不顾右手中指痉挛题写书名;八十二岁的周辅成先生在酷暑中挥汗急书,写出解读论文;他们老师吴宓教授早年的讲稿《文学和人生》就这样出版了。学生们以这样的方式表达对恩师的怀念与感激。某某兄:据赵瑞蕻先生解说,马修阿诺德那句名言中“甜蜜与光明”出自于国英国作家斯威夫特(Swift)的《书籍之战》(The Battle nf the Books),说的是有图书馆一个角落里飞进一只蜜蜂,不幸掉在蜘蛛网里,可怜的蜜蜂拚命挣扎,逃不出去,又要保卫自己,于是跟蜘蛛辩论争吵起来,只好请古希腊哲人智者伊索作评判。伊索说:“蜘蛛会结网,技术固然高超,所用的材料的确也是他自己的,但他肚子里吐出来的除了污垢外,没有别的货色。最后制造出来的只是在墙角屋边陷害昆虫的尘网罢了。但是,蜜蜂飞遍大自然每个角落,撷取精华,来酿蜜制蜡,为人类带来了两样最宝贵的东西——甜蜜与光明。蜜蜂的勤劳是值得我们学习的,它对人类的奉献尤其值得我们称赞。”最后,蜜蜂胜利了。不过这所谓的胜利,或许只在童话寓言里有,现实之中,蜜蜂何尝是蜘蛛的对手?!纵使后来平反昭雪,可毕竟挽回不了蜜蜂的生命,吴宓曾有言:“前会古人,高瞻未来,都应有一根本精神:只要祖国前途光芒万丈,但求中华民族振兴,登斯民于衽席,则我辈子孙皆可享其福泽,也就是我辈个人之前途。”为此,吴宓甘愿“纵使肝脑涂地,也愿肝涂于祖国土地上,死于同胞之手。”嘿,吴宓倒还真如此凄惨的亡在贵国,死于同胞之手,呜呼!郁达夫在《敬悼许地山先生》中有言:“死后的千言万语,总不及生前的一杯咖啡来得实际。”,区区深以为然,甚至还可以说一句,不知道呵护“蜜蜂”的民族是丑陋的,若是把责任都推给时代或一两个人物,更是卑劣的。世人知道吴宓,多半皆因《学衡》,由吴宓主编的《学衡》于一九二二年一月在南京出了第一期,宗旨为:“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职。”,适时新文化运动已是如火如荼之势,而《学衡》正是以抨击新文化运动而登场的,当年的二月九日,署名“风声”的作者在《晨报副刊》发表了《估<学衡>》一文,历数第一期《学衡》的各种缺失,本来当时文坛笔战极多,这样的文章或者也可能悄无声息地埋没,可所谓的“风声“,竟是鲁迅,你我都知道的原因,大先生后来神圣了,他所批判的自然堕入深渊,《学衡》连带着吴宓因被这一估而出名了。多少年之后,心智初开的人回首检讨,才发现《学衡》并非一无是处,相反,其价值或不可估量,五四初期,新文化大家极力倡导“文学改良”,号召“打倒孔家店”,如此种种,都无可厚非,狂澜即倒,不破不立,可很多著名人物也提出过诸多今天我们看来是不可理喻的主张,就弟记忆所及,钱玄同提出过废除汉字,俞平伯曾号召禁止阴历等等,其实何尝可能立时全面清除一个旧而凭空造出一个新来?!新文化运动的领袖陈胡诸公在当时也有检讨和反思,只是作为革命者,他们不可能于此大书特书四方昭告而已。以《学衡》杂志的学衡派初登场时就反对进化论“新必胜于旧,现在必胜于过去”的观点,他们认为人文科学与自然科学不同,不能完全以进化论为依据,吴宓有言:“过去与未来为一不可分割的完整结构,举凡典章文物,理论学术,莫不须就传统所有者层层改变,递嬗衍生,若不知旧物,则决不能言新。何况历史、文学、艺术等人事之学,与物质科学不同,后者循直线以进,愈久愈详,愈晚出愈精妙;而前者或系于社会之实境,或由于个人之天才,虽并无不断进化之理,然后来者不必居上,晚出者不必胜前。”“新文化运动者反对中国旧传统,但他们在攻击固有文化时,却将其中所含之普遍性文化规范一并打倒,徒然损害了人类的基本美德与高贵情操。”“今欲造成中国之新文化,自当兼取中西文明之精华而熔铸之、贯通之。”因此,学衡派不可能认同新文化激进派的“破旧立新”,也不赞同自由派的“弃旧图新”,他们所倡导的是“存旧立新”与“推陈出新”。因为批判了新文化,吴宓早有预想:“不同意一些提倡新文化运动者之武断主张,竟把对新文化运动提出建议和补充者也视为反对者和不爱国,”贵国人士向来少智妄信,又自古非此即彼的旗帜鲜明,自然群起而大肆讨伐,这不足奇怪。至于鲁迅那“一估”,弟也要略略说明一下,大先生旧学功底是极深厚的,早年私塾里痛下过苦功,后来又跟章太炎修习小学,在国故之学上比斗,学衡派那些留洋生自然不是对手,《学衡》第一期上的文章,确实多有错失,然而,凭这些错失而判定《学衡》一无是处,则是自欺欺人了,《估<学衡>》中有言:“以上不过随手拾来的事(指《学衡》第一期上的差错),毛举起来,更是费笔费墨费时费力,犯不上,中止了。因此诸公的说理,便没有指正的必要,文且未亨,理将安托,穷乡僻壤的中学生的成绩,恐怕也不至于此了。”这为典型的“攻其一点不及其余”手法,我兄须大明辨也!在《学衡》刊布文章者,除吴宓、胡先骕、梅光迪之外,还有王国维、陈寅恪、汤用彤、柳诒徵等,这些人物的说理若还不及中学生,则民国时贵国的中学生也太厉害了,一笑!另外,吴宓在《学衡》上介绍的学说,弟以为有些至今值得你我研读学习,如白璧德新人文主义学说,我兄一定知道白璧德最著名的中国门徒是梁实秋,而吴宓也是白壁德的弟子,介绍白壁德的学说也比梁早,白璧德为美国哈佛一代名师,其认为16世纪以来,培根创始的科学主义发展为视人为物、泯没人性、急功近利的功利主义;18世纪卢梭提倡的泛情主义演变为放纵不羁的浪漫主义和不加选择的人道主义。这两种倾向蔓延扩张,使人类越来越失去自制能力和精神中心,只能追求物质而无暇顾及内心道德修养。这不是就在说现今之世的芸芸众生么?!白璧德将人生境界分为神性、人性、兽性三等,神性高不可攀,兽性放纵本能,沉溺于物欲,人性则是每一个人经过努力都可以达到的,但若放弃教育和规范.听任人性就会沦为兽性。因此最重要的是用“一切时代共通的智慧”来丰富自己,鼓舞向善的意志而对自我进行“克制”,以便从一个“较低的自我”达到一个“较高的自我,以保持并提高人性。这不是现今垮掉的一代走出迷茫傍徨的一剂良方么?!由此,我想我兄当能大致了解《学衡》,也更了解吴宓教授了吧?现在是新的千年了,我们的周围好多教授,往往是社会的恶心,而之前,教授是社会的良心,对于吴宓而言,教授不是什么职称,也不是一种荣誉,而是他活着的理由,更是他人格与尊严的标记!吴宓又是诗人,其生前最著名的著作是为《吴宓诗集》,他一生身体力行并一再教导学生:“凡为真诗人,必皆有悲天悯人之心,利世济物之志,爱国恤民之意。……故诗人者,真能爱国忧民,则寄友咏物诗中,且可自抒其怀抱。”“富于想像力和同情心,善能设身处地,……于是其人能忠恕,且能为无私的奉献。”很多评论家看来,吴宓的诗并不出众,然而,可谁又能说他不是真诗人呢?!当然,吴宓并非完人,据说他有时候冲动暴躁,又固执倔强,因此就可以因此舍弃尊敬与感激?至于人们最为传诵的吴宓之爱恋及私生活,弟则觉得没什么好说,自《吴宓日记》出版以后,许多读者尤津津乐道,吴宓从不惮于谈论个人的私生活,也不在意他人朗诵“吴宓苦爱毛彦文,三洲人士共知闻。”他曾有文章交林语堂《宇宙风》发表,林知道此文一发,“城中刻薄鬼,乡下闲谈婆闻之,自必如拾至宝,搬嘴弄舌诟踿谇之以为乐”何曾想,几十年过去,城中刻薄鬼,乡下闲谈婆倒倒比当日更多了,也算有意思的事。吴宓晚年孤独落寞,他自己早有预料,曾作诗自道:“世弃方知真理贵,情多独叹此生休。”然而,君不见易卜生有云:“世界上最强有力的就是那个最孤独的人。”朱衣2009年12月

《吴宓诗集》,商务印书馆民国二十四年初版

《吴宓诗集》书影之一

《吴宓诗集》书影之二

《吴宓诗集》书影之三 弟六七年年在一家书店里第一见到初版的《吴宓诗集》,当时限于财力,到底没有买,后来见到,也不知道因为什么原因而没有买,今年又在北京看到这本,嫌书品差,还是没有买,现在想来,多少有些遗憾,商务新出的,则是没有兴趣买,平时常翻的是以下这本是也。

《吴宓诗及其诗话》,陕西人民出版社1992年初版 至于最末所附之手札,为毛彦文先生96岁时亲笔所书,或是此信唯一亮点,难得一见之真迹,不知我兄是否当时就震惊了,哈哈,又及。